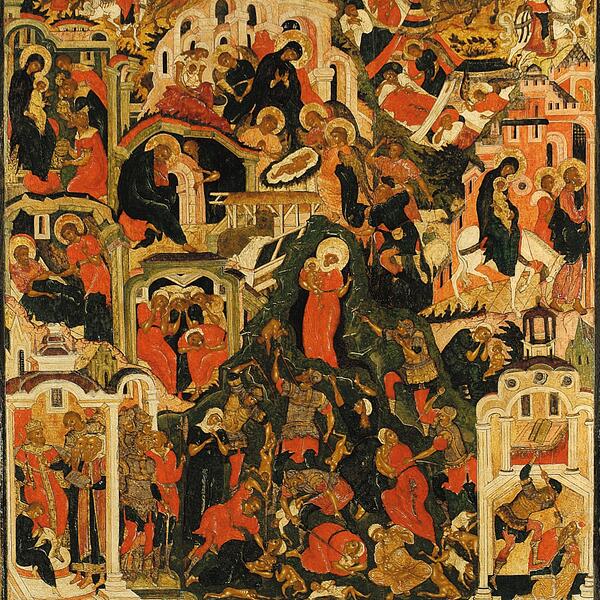

Иконография Рождества Христова зародилась на заре христианства в катакомбах и в общих чертах сложилась уже к VII веку. «Рождество Христово» («Ярославское Рождество») — яркий пример пространной иконографии, распространенной среди ярославских мастеров. Свойственную православной традиции многосюжетность усугубило распространение неканонических текстов.

В XVII веке на ярославских иконах сюжеты зачастую изображаются не в клеймах, а в едином живописном пространстве. В них появляются сцены избиение младенцев по приказу царя Ирода и плач матерей иудейских, убиение первосвященника Захарии и чудесное спасение его жены Елизаветы и сына — Иоанна Предтечи, спасение юноши-пророка Нафанаила.

В центре находится изображение Богородицы и Младенца, причем в самых ранних памятниках Богоматерь не возлежит на одре, а сидит: это подчеркивает, что ее роды не были мучительными, как у обычных женщин. В представленном примере она также сидит рядом с сыном.

Ниже помещаются вол и осел, являющие собой подтверждение пророчества Исайи: «Вол знает владетеля своего и осел — ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет» (Ис. 1:3). По преданию, в пещеру были согнаны больные и немощные животные, которые исцелились, став свидетелями Рождества.

Ниже Богородицы слева изображены две мужские фигуры: праведный Иосиф и беседующий с ним старец, облаченный в одежды из шкур. Ученые трактуют этот персонаж как образ дьявола, искушающего Иосифа о девстве Марии, или как олицетворение сомнений Иосифа Обручника. Вверху слева представлены волхвы, скачущие на конях за Вифлеемской звездой, справа — ангелы, пробуждающие волхвов и отправляющие их возвратиться в свои земли. Изображение ангелов стало распространено с VIII–IX веков: изначально это были две-три фигуры, в более поздних памятниках их становится значительно больше.

Авторство этой иконы приписывают ярославскому мастеру круга Иосифа Владимирова (упоминается в 1642–1666 гг.). По единственной подписной работе Владимирова, «Сошествию Святого Духа на апостолов» (1666 г.), ученым удалось установить характерный стиль, наполненный самобытными ярославскими мотивами.

Имя Иосифа Владимирова было хорошо известно в XVII столетии. Его знали не только как талантливого изографа, но и как первого русского теоретика искусства. Трактат «Послание некого изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему иконописцу Симону Фёдоровичу» Владимиров посвятил своего единомышленнику и другу Симону Ушакову.

В XVII веке на ярославских иконах сюжеты зачастую изображаются не в клеймах, а в едином живописном пространстве. В них появляются сцены избиение младенцев по приказу царя Ирода и плач матерей иудейских, убиение первосвященника Захарии и чудесное спасение его жены Елизаветы и сына — Иоанна Предтечи, спасение юноши-пророка Нафанаила.

В центре находится изображение Богородицы и Младенца, причем в самых ранних памятниках Богоматерь не возлежит на одре, а сидит: это подчеркивает, что ее роды не были мучительными, как у обычных женщин. В представленном примере она также сидит рядом с сыном.

Ниже помещаются вол и осел, являющие собой подтверждение пророчества Исайи: «Вол знает владетеля своего и осел — ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет» (Ис. 1:3). По преданию, в пещеру были согнаны больные и немощные животные, которые исцелились, став свидетелями Рождества.

Ниже Богородицы слева изображены две мужские фигуры: праведный Иосиф и беседующий с ним старец, облаченный в одежды из шкур. Ученые трактуют этот персонаж как образ дьявола, искушающего Иосифа о девстве Марии, или как олицетворение сомнений Иосифа Обручника. Вверху слева представлены волхвы, скачущие на конях за Вифлеемской звездой, справа — ангелы, пробуждающие волхвов и отправляющие их возвратиться в свои земли. Изображение ангелов стало распространено с VIII–IX веков: изначально это были две-три фигуры, в более поздних памятниках их становится значительно больше.

Авторство этой иконы приписывают ярославскому мастеру круга Иосифа Владимирова (упоминается в 1642–1666 гг.). По единственной подписной работе Владимирова, «Сошествию Святого Духа на апостолов» (1666 г.), ученым удалось установить характерный стиль, наполненный самобытными ярославскими мотивами.

Имя Иосифа Владимирова было хорошо известно в XVII столетии. Его знали не только как талантливого изографа, но и как первого русского теоретика искусства. Трактат «Послание некого изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему иконописцу Симону Фёдоровичу» Владимиров посвятил своего единомышленнику и другу Симону Ушакову.