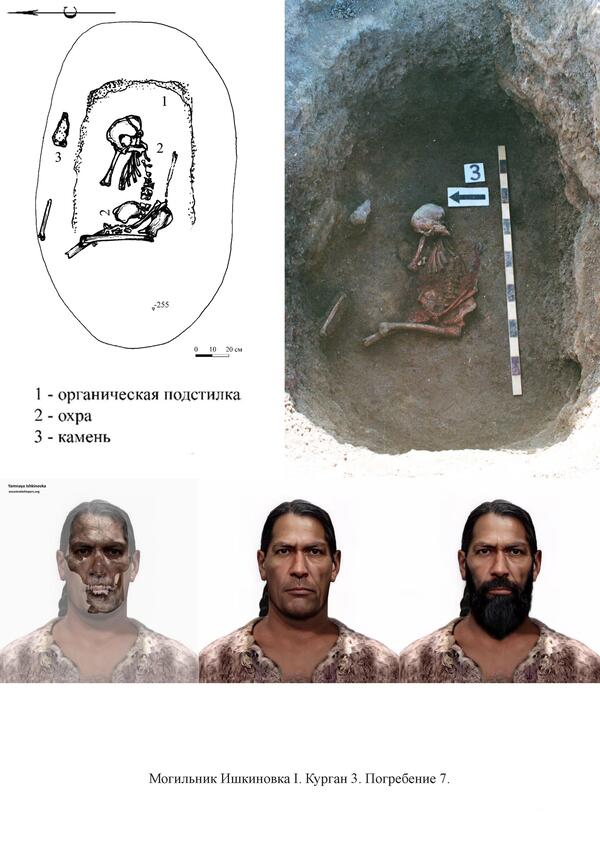

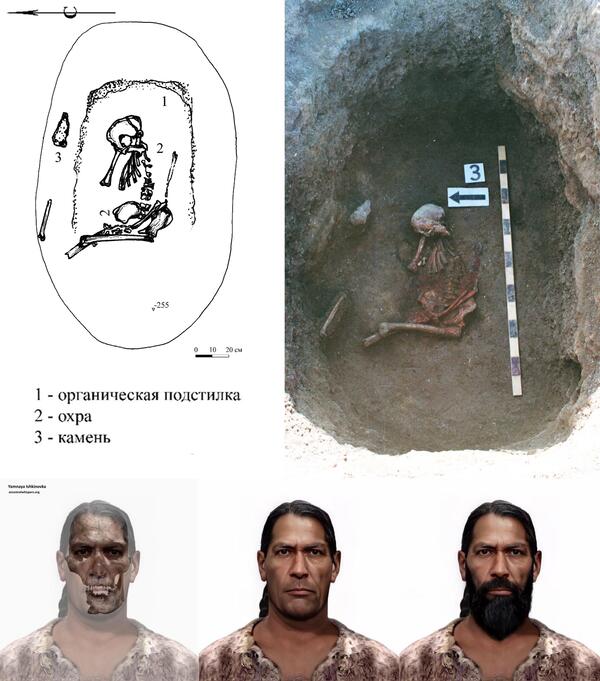

В целом этот погребальный комплекс соответствует основным канонам погребальной обрядности древнеямной культуры раннего бронзового века.

Для описанного погребения были получены радиоуглеродные даты (2620–2290 гг. до н. э.). Антропологическими определениями и палеогенетическими исследованиями установлено, что погребенный мужчина соответствует краниологическим характеристикам древнеямных палеопопуляций и принадлежит к гаплогруппе, типичной для носителей данной культуры.

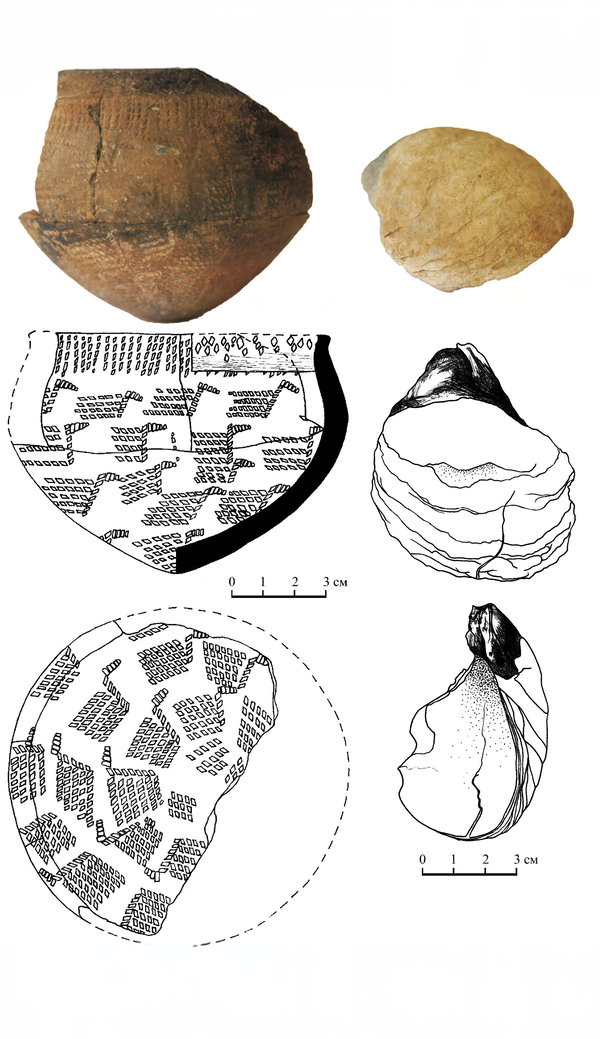

Однако монолитность комплекса нарушает присутствие миниатюрного остродонного сосуда. Первое, что диссонирует с гончарными традициями древнеямной культуры, это наличие в формовочной массе отощителя в видедресвы горных пород, в том числе талька. Для древнеямного гончарства характерна традиция изготовления сосудов из донных илов с естественной примесью раковины в тесте.

Но наиболее отчетливо об инокультурности сосуда свидетельствует орнаментальная композиция в виде рядов «уточек», покрывающая всю поверхность изделия. Эта орнаментальная схема является своего рода «визитной карточкой» энеолитической общности культур геометрической керамики Урало-Казахстанского региона. Таким образом, в пределах одного погребального комплекса соединились культурные составляющие суртандинского и древнеямного населения. Это связано с культурными взаимодействиями индоевропейского и прафинно-угорского миров в позднем энеолите — раннем бронзовом веке на восточной кромке Уральской горной страны. В данном случае можно говорить о процессах миксации/смешения, так как носителями навыков гончарного производства, как правило, в архаических обществах являлись женщины.