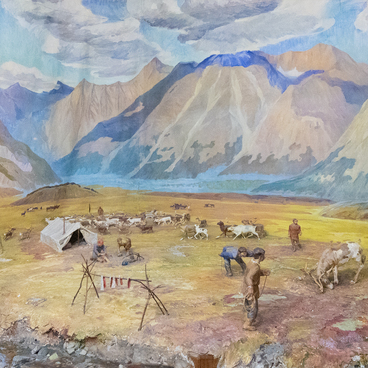

Оленеводство было основным занятием кочевых коряков — чавчувенов. Олени были транспортными животными, которые использовались только в упряжке, верховая езда не практиковалась. С этой целью представители народа специально дрессировали кастрированных самцов оленей. Езда на них начиналась с выпадением первого снега.

У коряков бытовало два типа оленьих упряжек: легковые (ездовые) и грузовые. Они различались по способу запрягания оленей и конструкции. Легковые нарты были дугокопыльными. На двух полозьях выполняли чаще всего шесть невысоких дуг-копылий, к ним прикрепляли настил из двух продольных и шести (по числу копылий) поперечных планок. В задней части настила создавали борта из планок. Все части нарт соединялись только с помощью ремней.

В среднем длина нарт варьировалась в пределах 175–215 сантиметров, а высота обычно не превышала 35 сантиметров. В легковые нарты впрягали двух оленей. Упряжь каждого состояла из лямки-петли, которую перекидывали через левое плечо животного, захватывая правую переднюю ногу. К лямке привязывался ремень-потяг, который проходил по правому боку оленя. Конец потяга прикреплялся к настилу нарт.

«Передовиком» считался правый олень, он шел немного впереди левого. Ездок сидел на нартах, поставив ноги на полозья. Для понукания оленей применялся специальный хлыст — тонкий, слегка изогнутый прут с костяным наконечником. При спуске с гор был необходим костяной крюк, который привязывали к нартам. Чтобы затормозить, ездоку достаточно было поставить ногу на этот крюк.

Благодаря тому, что потяги

обоих оленей проходили справа, нарты находились чуть левее от них, и поэтому

ездок мог видеть путь впереди себя, а снег из-под копыт не так сильно бил ему в

лицо. При спусках с гор нарты, находясь сбоку, не мешали движению оленей, а сдерживали

стремительное движение вниз. У оленных коряков различались мужские и женские

ездовые нарты. Экспонат из коллекции музея представляет собой детские сани,

которые изготовили во второй половине XX столетия, они значительно короче

взрослых — всего 108 сантиметров.