В России решение этой задачи ускорили работы выдающихся металлургов, в частности Павла Петровича Аносова и Павла Матвеевича Обухова, позже Николая Вениаминовича Калакуцкого и Дмитрия Константиновича Чернова, сумевших улучшить качество металла, применяемого при изготовлении орудий. Появлению новых, мощных артсистем предшествовали и основополагающие исследования профессора Николая Владимировича Маиевского «О давлении пороховых газов на стенки орудия…» и профессора Акселя Вильгельмовича Гадолина «О сопротивлении стен орудий давления пороховых газов».

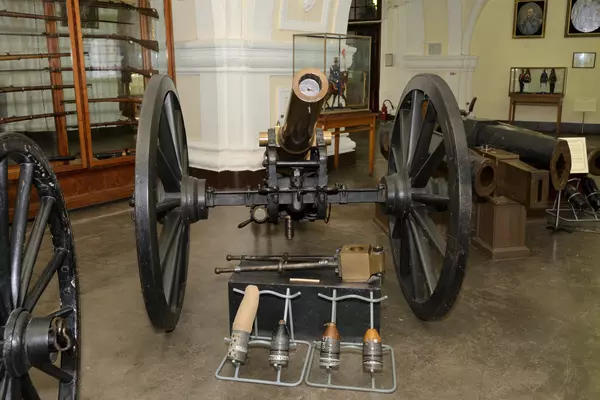

4-дюймовая нарезная бронзовая пушка

В России решение этой задачи ускорили работы выдающихся металлургов, в частности Павла Петровича Аносова и Павла Матвеевича Обухова, позже Николая Вениаминовича Калакуцкого и Дмитрия Константиновича Чернова, сумевших улучшить качество металла, применяемого при изготовлении орудий. Появлению новых, мощных артсистем предшествовали и основополагающие исследования профессора Николая Владимировича Маиевского «О давлении пороховых газов на стенки орудия…» и профессора Акселя Вильгельмовича Гадолина «О сопротивлении стен орудий давления пороховых газов».

4-дюймовая нарезная бронзовая пушка

Уже в 1866 году на вооружение поступили 4- и 9-фунтовые казнозарядные орудия, стволы которых отливались из высококачественной бронзы (90% меди и 10% олова). Конструктивно орудия образца 1867 года состояли из конической дульной, цилиндрической средней и утолщенной затворной, или казенной, части. В последней находилось гнездо для запирающего механизма затвора. Канал же ствола последовательно разделялся на затворную часть, гладкостенную камору и нарезную часть, в которой имелось 12 нарезов постоянной крутизны и глубиной 2,5 мм. При этом ширина между полями уменьшалась к дулу. С увеличением калибра число нарезов возрастало — так, в стволе 9-фунтовой бронзовой пушки их было 16. Такая нарезка именовалась клиновой и применялась на орудиях, стрелявших продолговатыми снарядами со свинцовой оболочкой.

Главным отличием орудий образца 1867 года от таких же нарезных, но дульнозарядных, был механизм затвора, перемещавшийся в горизонтальном направлении, благодаря которому они заряжались с казенной части. Верхняя и нижняя грани затвора были параллельны, а задняя плоскость сужалась в право, что облегчало движение механизма в клиновидном гнезде. Действия расчета при стрельбе облегчал винт с рукояткой. Его нарезная часть плотно входила в вырезы казенной части и надежно запирала ее при выстреле, не позволяя пороховым газам вырываться из каморы через затвор.

Перевооружение артиллерии на новую материальную часть сопровождалось заменой сферического снаряда продолговатым.

4-дюймовая нарезная бронзовая пушка

4-дюймовая нарезная бронзовая пушка

Внедрение нарезных, казнозарядных орудий заставило ученых артиллеристов срочно заняться вопросами их практического применения. В 60–70-х годах профессор Владимир Николаевич Шкларевич выпустил ряд фундаментальных трудов, в том числе «Элементарный курс артиллерии», в котором впервые изложил некоторые аспекты теории вероятностей и территории стрельбы из орудий образца 1867 года и последовавших за ним артсистем.